■第02章 : Flashゲーム制作講座[準備編/ラベル]

[2013年11月11日 更新]

対応バージョンはFlash MXです。アクションスクリプトは1.0です。

第2回と有りますが、一応、メインホームページ側にある

に作ってしまったところが第1回となっておりますので、

今回は第2回ということで。

HP側で作るか、ブログに書くかマダ決めかねています。

それはぼちぼち決めていこうかと思っております。

さて、今回は準備編。

なにをすんねん。ってことですが。

まず、ゲーム制作ですが、やはり基本的な流れを理解する必要があります。

その前にFlashはフレームで制御されていると言うことを頭に入れておいて下さい。

第1回にも書きましたが、シンボル、インスタンス、ムービークリップ、ボタン、グラフィックを

ある程度理解していないとゲーム制作は難しいと思います。

ですが、ここでは上記の項目の説明は省きます。機会があれば追加しますが。

前置きが長くてすみません。

Flashは再生して1フレームから順番に進んでいくというのはご存知だと思います。

ゲームを作るときには、まずフレームレートはどれくらいか、ステージの大きさは

どれくらいかを決めます。

そして、強制ではないですが、ゲームのタイトルやメインの部分など

フレームの場所によって場面を変えますが、それらはすべて「ラベル」を

使用することをオススメします。

ラベルとは何か?

例えば

gotoAndPlay()という関数があります。

()内にフレームの番号を入れるんですね。そうすると指定したフレームにジャンプします。

ここでちょっと言っておくと、

gotoAndStop(Play)はタイムライン、ムービークリップを

stop()させておくことが重要です。

ラベルの指定の仕方はgotoAndPlay()の()内に"で囲ってラベル名を指定します。

例えばgotoAndStop("title");みたいな感じです。""でくくります。

ラベル指定は半角文字も全角文字も使用できます。

ですが、プログラムを組むのになれるために半角文字を使用することをオススメします。

あくまでこのサイトでは(笑)

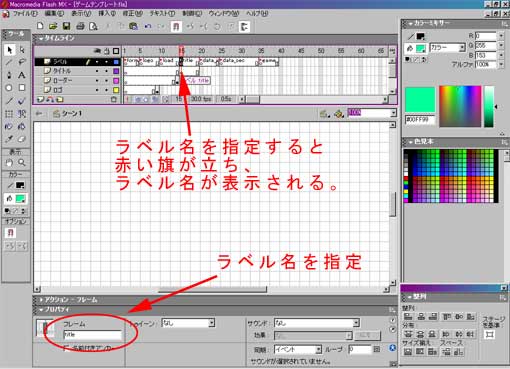

そしてラベル名を決めるのは任意のフレームをクリックすると、左下(デフォルトの設定では)に

フレームとあり「フレームラベル」というテキストボックスがあります。

そちらに入力しましょう。

↓下記参照

ラベル指定して見やすくするためにラベルはラベルだけのレイヤーを用意する方がいいでしょう。

ではなぜラベル指定をするのか?といいますと、

数値でフレーム指定をした場合、途中でフレームを追加したり削除したりで編集した場合

前もって書いておいたgotoAndStop(6)などのカッコ内の数値まで変えなければ行けません。

フレーム6に飛ぶ、だったのが間のフレームを作事したために4フレームに飛ばさないと行けなくなった。

この場合は6→4に変更です。1個くらいならどうってことはないですが、複数あると面倒です。

でもラベル指定をすると、そのラベルの先頭に移動しますから、

ラベルの先頭の移動でなければ、編集し直す必要はなくなるのです。

非常に便利なので、使用する癖を付けると良いです。

ちなみに私がラベルで分ける項目は

まずformat-「初期設定」変数の初期設定、位置など最初から設定しておくことが必要なものを

記述するフレーム。(だいたい1フレームのみ)

そしてローダー(プリローダーというやつですね)を設置するフレーム。

ここも1フレームしか使いませんが、2フレーム取り、最後のフレームでstopをかけて

ローダー表示のフレームを準備します。これが「loader」フレーム。

あとはゲームジャンルによって変わりますが、mainとかdata_selectみたいな感じで

指定します。

これらをパターン化するとフレームジャンプが楽になり、管理もしやすくなります。

この辺で第2回は終わります。

次の回までしばらくお待ちください……。

ご意見、ご感想はGon-Fla.netのコメント掲示板に書き込みください。

2011/03/10 現在スパム対策のためBBSは使用できなくなっております・・・

申し訳ございません。